「家を建てるなら木造住宅と聞くけれど、どのような特徴があるの?」「ほかの構法に比べて住み心地はどのように違うの?」と疑問に思う方もいることでしょう。

本記事では、木造住宅とはなにか、メリット・デメリットを解説します。

戸建ての一般的な構造である木造住宅には、デメリットを補う構造など対応策が存在します。

一生に一度であるかもしれない家づくりなら、建てたあとに後悔しないようこれから建てる家の性能について理解を深めましょう。

木造住宅とは

木造住宅とはどのような造りをしている建物なのか、特徴や2つに分かれる工法について解説します。

木造住宅の基準

木造住宅とは、一般的に住宅建築の主要部分に木材を使用している建物を指します。

木造軸組工法と木造枠組壁工法の2種類に分けられ、次のように建て方が異なります。

・木造軸組工法:柱や梁、筋交いなどで線を造るように建てる

・木造枠組壁工法:角材とパネルで面を造るようにして建てる

木造軸組工法は在来工法とも言われる、日本古来の工法です。

間取りの自由度が高かったり大きな開口部を取りやすかったりと、木造枠組壁工法よりも柔軟な設計が可能です。

狭小地や変形地での建築や、リフォーム時の間取り変更にも対応しやすい特徴があります。

一方で木造枠組壁工法は戦後に北米から伝わった工法で、ツーバイフォー工法とも言われます。

木造軸組工法とは異なりパネルで面を造ることから設計の自由度はやや低くなりますが、耐震性や防火性などの安全面で優れている工法です。

木造軸組工法であっても耐力壁の設置や防火性能の優れた建材を採用することで、耐震性や防火性を高めることが可能です。

戸建て住宅を建てるときは、木造のほかにも「鉄骨造」や「鉄筋コンクリート造」などがあります。

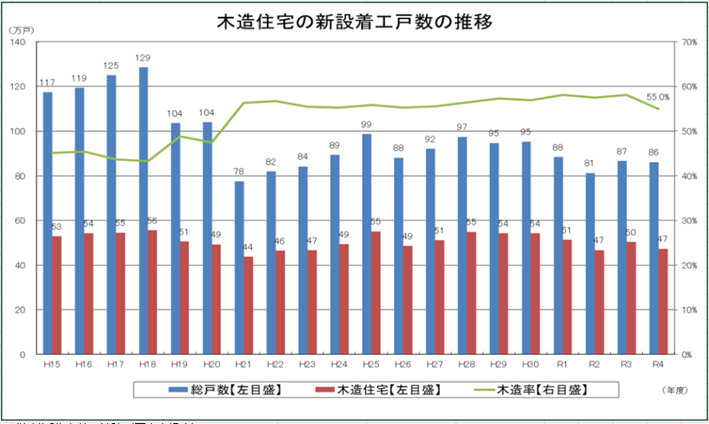

国土交通省の調査によると、近年、木造住宅の新築着工件数は若干の下落が認められています。

(参照:国土交通省:「令和5年度 住宅経済関連データ」)

コロナ感染症による世界的な木材の高騰や建材不足によって起こった「ウッドショック」は、2021年の半ばにはじまりました。

このウッドショックにより、木造住宅を建てるためにはこれまでよりも多くのコストがかかるようになりました。

また、2022年には減税控除率の引き下げなどの税制改正がおこなわれたことも、木造住宅の新築着工件数が低下した原因ではないかと予想されています。

このような社会情勢により木造住宅を選ぶ方が若干減少したものの、戸建て住宅における建築方法としては依然人気があり、一般的な建築方法であると言えるでしょう。

ここからは、木造住宅のメリット・デメリットを解説します。

木造住宅のメリット

木造住宅を建てる主なメリットは次の3つです。

・低コスト

・断熱性

・デザイン

なぜ木造住宅が人気であり、戸建てを建てるうえで一般的な構造であるのかは木材の特性や構造を知ることで理解できます。

ここからは、それぞれの詳しい内容について解説します。

低コスト

木造住宅は鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの構造と比較すると、建材費用が安価であるためコストを抑えて家づくりが可能です。

国税庁が発表した「構造別の工事費用表」から、構造別の建築コストの比較ができます。

| 木造 | 鉄骨鉄筋 コンクリート造 | 鉄筋 コンクリート造 | 鉄筋造 | |

| 平米単価 (全国平均) | 17万7千円 | 26万5千円 | 27万8千円 | 27万2千円 |

(引用:国税庁「地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)【令和5年分用】」)

上記の表によると、鉄やコンクリートでできた住宅は木造住宅と比べて、3割前後費用が多くかかると言えます。

たとえば、30坪(約100平米)の戸建てを建てるのであれば、木造では約1,770万円かかり、鉄筋コンクリート造であれば約2,780万円の工事費用がかかります。

依頼する住宅会社によって異なりますが、差が約1千万となるため、多くの方がより安価で家を建てられる木造住宅を選択するのではないでしょうか。

鉄骨やコンクリートなどの構造体であれば、耐火処理や防錆処理などを施す必要があります。

一方、天然の木材を使用する木造住宅では、建材に特別な処理をする必要がありません。

基礎工事にかかる手間や費用が抑えられる木造住宅は、人件費も抑えられます。

したがって、ヒノキなどの高品質な木材を採用したとしても、安価で家づくりが可能です。

断熱性

木造住宅で使われる建材であるスギやヒノキ、ブナなどの木材は、鉄やコンクリートと比べて断熱性能が優れています。

これは、鉄材に比べて木材に熱を通しにくい性質があるからです。

そのため木造住宅は、夏の暑さがこもりにくく、冬の寒さの侵入を抑えられます。

木造住宅は季節に左右されにくく、一年中快適に過ごせる家であると言えるでしょう。

外壁と室内壁の間に重鎮される断熱材により、さらに断熱性を上げることも可能です。

木材の性質上、木に含まれる水分は時間をかけながら空気中に蒸発していくため、冬などの乾燥する季節であっても室内が過度な乾燥に悩まれることもありません。

熱を通しにくい特性は火災時にも役立ちます。

木造住宅は燃えやすいと考える方もいますが、木材の内部は燃えにくく、一定の厚みを越えると耐火性能は増します。

火災が起こった場合、木材の表面は炭化するものの燃え尽きにくいため、避難しやすい家とも言えるでしょう。

デザイン

木造住宅であれば、設計の自由度が高い住宅をデザインできます。

これは、木造住宅が基礎や柱、梁などの構造体が建築基準を満たしていれば建物の強度が保たれるため、あとは比較的自由に設計が可能であるからです。

柔軟な間取りや開放的な空間など、家づくりを楽しめるでしょう。

大空間を楽しみたいという方には鉄筋コンクリート造の住宅もおすすめです。

鉄筋コンクリート造は耐力があるため、建物の幅があったとしても柱なくして広いワンフロアが造れます。

しかし、一般的な家の広さである30坪ほどの床面積であれば、木造住宅と比較しても間取りの自由度に大差はありません。

工法によって多少の差はありますが、鉄筋コンクリート造などの建物よりもリフォームがしやすいメリットもあります。

子どもが巣立ったあとや高齢を迎えるときなど、ライフステージの変化に対応できる家づくりをするのであれば、木造住宅が最適と言えるでしょう。

木造住宅のデメリット

木造住宅の主なデメリットは次の2つです。

・害虫

・防音性

木材の特性により起こるデメリットですが、対処法が存在します。

ここからは、それぞれの詳しい内容について解説します。

害虫

木造住宅の構造体に使われる木材は、シロアリを代表する害虫の被害を受けてしまう可能性があります。

シロアリは湿気を好む性質があるほか、建築技術の進歩により建物内が一年中快適な環境

であるため、構造体周辺はシロアリにとっても住みつきやすいからです。

新築を建てる際にはこれまでの布基礎とは異なり、基礎に厚くコンクリートを敷き詰めるベタ基礎で施工するケースが増えています。

この工法により、シロアリが侵入しにくくなり、木材への被害は防ぎやすくなっています。

害虫被害を防ぐほかの方法として、防蟻処理された木材を建材として採用するほか、引き渡し後の定期点検や防蟻剤の定期的な散布などの対策をとると安心です。

害虫被害を防ぐことは、建物自体の寿命を伸ばすためにも重要と言えるでしょう。

防音性

材質の特性から鉄やコンクリートに比べて木造住宅は防音性に劣ります。

交通量の多い道路に隣接して建てる場合では、住宅内にエンジン音が侵入してくる恐れがあります。

子どもが小さな家庭では、鳴き声や遊び声などが近所迷惑になる心配があるでしょう。

近年、住宅が高性能になり、高気密・高断熱といった住宅が増えています。

隙間を最小限に抑えた高気密・高断熱住宅では、遮音効果や防音効果にも期待できます。

生活音だけではなく、大音量で映画や音楽を楽しみたい方や、ピアノなどの楽器を演奏する機会のある方がいる家庭では、別途防音対策が必要になるケースもあります。

ライフスタイルに合った防音対策について、住宅会社に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

木造住宅はここ数年で新築着工率が緩やかに減少しているものの、戸建てにおいては最も一般的な建築構造です。

木材の性質や構造からすると、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの建物よりも低コスト・高断熱・デザインの自由度の高い家づくりが可能です。

しかし、害虫被害を受けやすいほか防音性能に関しては多少劣ります。

定期的な点検や防蟻剤の散布で害虫からの影響を受けにくくし、必要であれば防音対策をおこなうことで対策可能です。

工法によってさまざまな特徴が存在するため、家づくりでは自分のライフスタイルに合った住宅を建てることが大切です。

「どのような性能の家を建てればよいのかわからない」「いろいろ見比べたり体感してみたりしたい」といった方は、住宅について総合的な相談ができる住宅公園へお気軽にご来場ください。